パーム油が使われている食品は?危険性と森林破壊との関係について

ポテトチップス、カップラーメン、チョコレートなど、多くの人に好まれる食品に「パーム油」が含まれていることをご存知でしょうか?

パーム油(パームオイル:Palm Oil)は、安価で使用しやすく、食品業界から高い支持がある一方、パーム油の使用が環境問題を深刻化させている側面が指摘されています。

その影響は健康への被害をはじめ、熱帯林の減少や、先住民の暮らしに関わる場合も。 では一体、なぜ市場に出回り続けてしまうのでしょうか?

今回の記事はパーム油が引き起こす問題、なぜ使用されるのか、そして私たちに何ができるのかご説明します。

パーム油とは?

パーム油は、アブラヤシ(ヤシ科の植物)の実から採れる植物油のこと。主な生産地は、マレーシアやインドネシアです。

パーム油は、世界で最も多く使われる植物油としても有名で、食用の油だけではなく、洗剤や化粧品など、身の回りの製品に使われています。

身の回りに溢れているパーム油ですが、今までご存知なかった方も多いのではないでしょうか?

それは、パーム油には色々な呼び方があり、原材料の欄を見ても、一目でパーム油と判断することは難しいからなんです。

パーム油の多様な呼び名

パーム油は、「見えない油」と称されることも多いのですが、それは以下の想像しにくい名称で原材料の欄に記載されているためです。

- 植物油

- 植物油脂

- 界面活性剤

- マーガリン

- グリセリン

- ショートニング

植物油という名称からパーム油を想像できるかもしれませんが、マーガリンやグリセリン、ショートニングをパーム油に紐づけることは難しいでしょう。

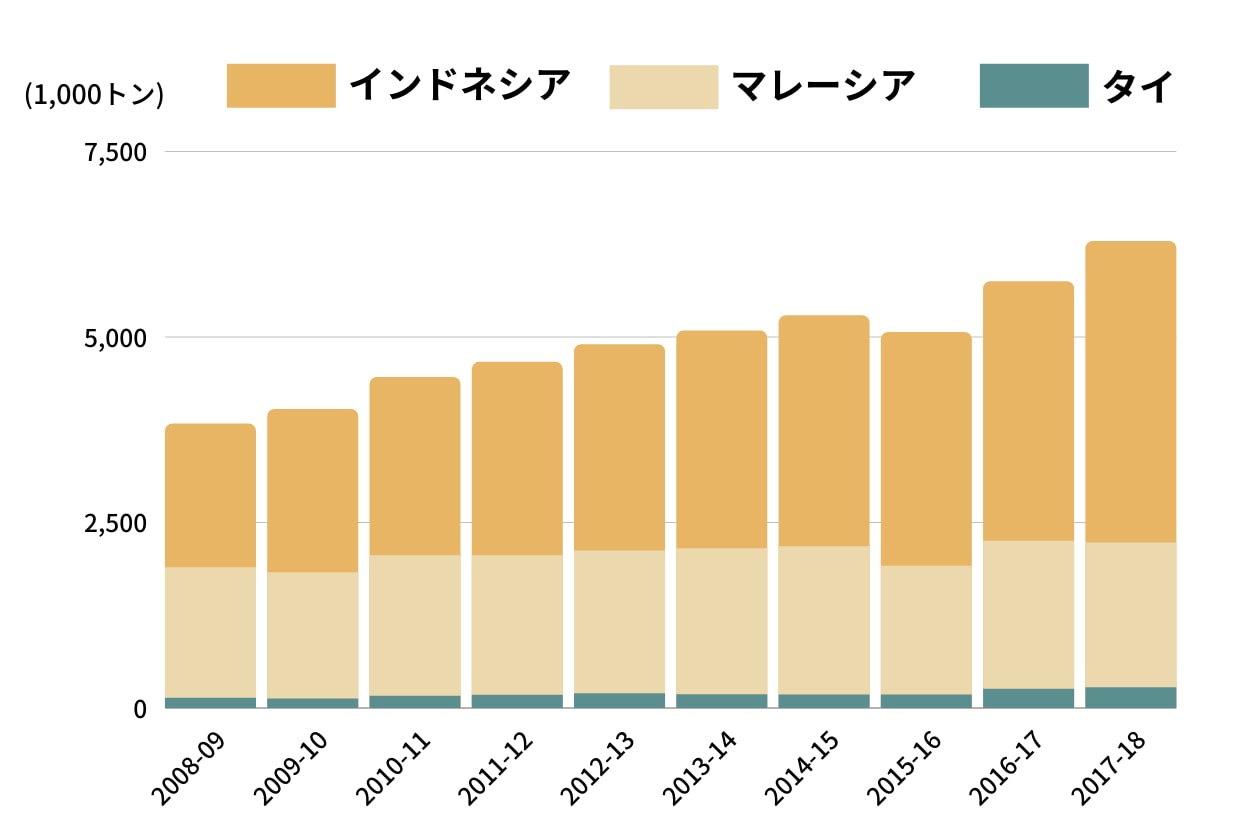

年々増える生産量と主な生産地

パーム油は現在7,000万ほど生産量され、その多くを上位三か国インドネシア(55%)マレーシア(32%)タイ(3%)で生産しています。

この10年間でマレーシアとタイの生産量はあまり変わっていませんが、インドネシアでの生産量が2倍近く増加しました。このことは、インドネシアの熱帯雨林が消失している事実と照らし合わせると、パーム油栽培のために森林が伐採されていると言うことができます。

出典:Palm Oil – Our World in Data

WWFによると、2010年から2030年の20年間で3倍近くの増加が見込まれると予想されています。なぜかというと、世界人口が増えるにつれ、パーム油に対する需要も高まるからです。

これからも、多くの人の生活を支える商品に使われるであろう、パーム油。一体、どのような商品に使われているのでしょうか?

パーム油が使われている商品とは

食品はもちろん、洗剤や化粧品などの日常消耗品などに含まれているパーム油。

こちらでは、食べ物と日用品に分類し、パーム油とそれぞれの関係をご説明します。

パーム油が使われている食品

パーム油は、日本で菜種油の次に使われており、カップ麺、チョコレート、ポテトチップス、アイスクリーム、パンなどの身近な食品に含まれています。

パーム油は、食品に使用される割合が最も高く、約8割にのぼるとのことです。

洗剤と化粧品などの日用品

また、パーム油が使われている日用品としてよく知られるのは、洗剤と化粧品です。

最近は、持続可能な方法で生産されたアブラヤシから採れたパーム油のみを使用する企業が増えてきましたが、2000年前後は洗剤や化粧品などがパーム油を含むことはあまり知られていませんでした。

洗剤業界でパーム油にまつわる問題解決の先駆者としてしられるのが、SARAYA(サラヤ )という企業で、化粧品だと資生堂が率先して対策を取り組んでいます。

これらの企業がどんな取り組みをしているかについては、記事の後半でご紹介しますので、最後まで読んでみてください。

食品や日用品に頻繁に使用されるパーム油ですが、大量に消費される背景にはパーム油が持つ魅力にあります。次に、パーム油が様々な商品に含まれる理由についてご説明します。

パーム油が使われる理由とは?

なぜ、パーム油が多くの商品に使われるかというと、パーム油には万能かつ生産性が高く、安価で取り引きされるというメリットがあるからです。

パーム油が万能である理由と、安価で取り引きされる理由について、分けてご説明します。

多様に使用できる万能油

パーム油は、固めても溶かしても使える万能な油で、この特徴は食品メーカーにとって、大変魅力的なものです。

例えば、マーガリン、チョコレート、アイスクリームなどはパーム油を固めて使用し、ポテトチップス、カップラーメン、フライドポテトには、溶かして使用することができます。

他の植物油では補えない特徴であるため、未だに、パーム油を使用する食品メーカーが多いことが現状です。

生産性が高く安価で取り引きされる

パーム油を栽培する際の特徴として、一度植栽すれば年間を通し、絶えず果実の収穫が可能であるという点があります。

他の油の原料となる植物とは異なり、生産面積当たりの油の生産性が極めて高いということも特徴の1つです。例えば、同じ面積での油の生産量は大豆の約10倍とも言われます。

このように、パーム油は生産性が高い植物油であるため、植物油の中でも最も安く取り引きすることが可能です。さらに、持続可能エネルギーである、バイオディーゼル燃料として活用することもできるため、将来的に大量生産されることが予想されています。

ここまでご説明したように、多くのメリットを持つパーム油。このまま使い続けることができれば、便利な生活が継続できるようなイメージがありますが、「危険な油」と呼ばれる理由があるんです。

次に、パーム油がどのような影響を引き起こすのかについて、ご紹介します。

パーム油が引き起こす6つの問題

パーム油の栽培が拡大すると、以下の6つの問題が深刻化すると言われています。

- 熱帯林の焼失

- 泥炭地の破壊

- 森林・泥炭火災の増加

- 野生生物の減少

- 人への影響

- 生産者が直面する問題

それでは、1つずつご説明します。

熱帯林の焼失

地球の環境を守ってきた熱帯林は、パーム油の供給を増やそうと、大規模にアブラヤシ農園として開拓されました。

2000年から2010年の約10年間、1時間に東京ドーム127個分に相当する森林が消失したということがわかっていますが、その要因の1つがアブラヤシ農園の拡大です。

泥炭地の破壊

地球上の陸地の、3%のみを占める泥炭地ですが、蓄えている炭素量は世界全体の森林が吸収できる量をゆうに超えてしまいます。

アブラヤシ農園の開拓過程で、泥炭地が破壊され、温室効果ガスが空気中に放出されていることが現状です。

森林・泥炭火災の増加

森林面積が減少したり、泥炭地から炭素が放出されたりするだけではなく、アブラヤシ農園を開発のために火入れをする現状があります。開拓予定の面積だけでなく、火災が広範囲に及び、大規模に森林や泥炭地が失われる原因です。

煙害として、人体への健康被害も危ぶまれています。

野生生物の減少

パーム油の供給量を増やすために、無計画でアブラヤシ農園を拡大することは、熱帯林を破壊し、生物多様性をも崩壊させることにつながります。

野生の生き物から生息地、食べ物を奪うことになる熱帯林減少は、絶滅危惧種を増やすことにもなるため、特に問題視されている課題です。

人への影響

まず、森と密接して暮らす先住民の人々や、森林の周辺地域の住民は、アブラヤシ農園の開発のために、居住地を失う場合があります。

また、パーム油による健康被害の懸念も。パーム油には、大量の飽和脂肪酸が含まれており、過剰に摂取すると、心筋梗塞や糖尿病などのリスクが増加してしまいます。

生産者が直面する問題

アブラヤシの実は、大企業が運営する大規模な農園だけでなく、多くの小規模農家によってもまかなわれており、世界中のパーム油の約4割の生産を担っています。

そんな小規模農家の多くが、アブラヤシ農園の開発が影響する様々な課題に対応できていないという現状です。

持続可能なパーム油が必要とされる

ここまで、パーム油が及ぼす影響についてご説明しましたが、解決策はアブラヤシの生産をやめることではありません。

パーム油の使用を抑え、菜種や大豆など別の原材料に頼り安定した供給量を目指すことは、現在あるアブラヤシ農園と比べより大規模な土地が必要です。

この過程で、より深刻な森林破壊が生じる可能性があります。そのため、今社会に求められていることは、持続可能な形でアブラヤシを生産すること。

持続可能なパーム油の生産を支えるのがRSPOです。

RSPOとは?

RSPOとは、簡単に言うと、持続可能な形で生産したアブラヤシの実由来のパーム油だけを選定する認証制度です。

| 正式名称 | 持続可能なパーム油のための円卓会議 |

|---|---|

| 英訳 | Roundtable on Sustainable Palm Oil |

| 目的 | 持続可能なパーム油の生産に注力し、広め、持続可能なパーム油が基準となる市場をつくること |

パーム油の生産、販売、消費、環境保護などに関わる7つのステークホルダー(利害関係者)によって構成されるNPO(非営利組織)です。

また、「RSPOの原則と基準」というものがあります。以下が、法に違反していない生産を経て、経済的に持続可能で、環境へ優しく、社会に有益であることなどの要点がまとめられた原則です。

- 透明性への誓約

- 適用される法令と規則の遵守

- 長期的な経済的及び財政的存続可能性への誓約

- 生産者と搾油工場による適切な最善の慣行の活用

- 環境に関する責任と自然資源及び生物多様性の保全

- 従業員及び生産者や搾油工場によって影響を受ける個人とコミュニティに関する責任ある配慮

- 新規作付けの責任ある開発

- 主要な業務分野における継続的な改善への誓約

これらの原則に基づいて、RSPOの認証制度は成り立っています。

RSPOの認証制度とは?

RSPOから持続可能なパーム油として認証されるまでには、以下の2つの認証過程が存在します。

- 生産段階での認証(P&C認証)

- サプライチェーン認証(SC認証)

認証の流れは、アブラヤシの農園から始まり、パーム油が完成するまでの全ての工程を認証するものです。それぞれの工程を審査することで、全体を管理することが可能となり、パーム油が最終的に出来上がるまでを追跡することができます。

RSPOが国際社会に広がるにつれ、日本でもRSPOに加盟する企業が増加しています。

持続可能なパーム油を使用するブランド3選

食品だけでなく、化粧品や日用品の成分としても多く使われているパーム油。

世界や日本の企業では、パーム油の使用を控えたり、持続可能なパーム油を使用するようにするなど、さまざまな工夫がみられます。

今回は、3つのブランドを厳選して、どのような取り組みをしているのかご紹介します。

LUSH

動物や環境に配慮したコスメやスキンケア用品を提供するLUSHは、2008年よりサプライチェーンからパーム油を取り除く取り組みを開始。

『パーム油から手を洗って』と、消費者へ訴えるキャンペーンを実施するなど、精力的な活動をおこなっています。

しかし、安全性を確認した合成物質で原料に使っている物質にパーム油の派生物が含まれていることが判明。その事実を受け、LUSHは原材料を見直し、パーム油を使わない原材料の調達や原材料を再改良することを検討中だと言います。

自社の製品にパーム油に由来する成分が含まれることを隠さずに、これからの努力に繋げる姿勢には、消費者の信頼も高まるのではないでしょうか。

WELEDA

WELEDAは、自然由来の成分を使用したコスメ商品を提供するブランド。お肌にも環境にも優しいマッサージオイルなどが人気を博しています。

そんなWELEDAは持続可能性にフォーカスする理念があるため、ピュアパーム油、パーム核油はどの製品にも使用していません。しかし、石けんなど一部の商品にパーム油派生成分を用いていることが判明しました。

WELEDAは、LUSH同様にパーム油の派生成分にも、100%持続可能性を求め、社内で厳しい検証を実施しているそう。

持続可能に栽培されたパーム油を意識するなど、地球に配慮したブランドがWELEDAです。

SARAYA

SARAYAは、洗剤や石鹸を主に扱うメーカーです。同社は、野生の生き物や森林を保護しながら、生産者や消費者の生活も維持していくために、2004年から「ボルネオ環境保全プロジェクト」を開始しました。

2019年11月には、国内販売の製品、全てにおいてRSPO認証を100%取得。今後の展望として、国内外のグループ全体の製品で100%RSPO認証を取得することを目標に掲げています。

実は、SARAYAは『ヤシノミ洗剤』の会社として過去に炎上。世間からの批判を受け止め、現在は日本を代表する持続可能なパーム油に配慮した企業となっています。

同社の商品は、ドラッグストアやコンビニで見かけるほど、身近な場所で販売されていますので、ぜひお買い物の際に探してみてください。

さいごに。日常の便利と地球、どちらも守るために。

万能であるために、日常のさまざまな場面に使われるパーム油。今回の記事で伝えたかったのは、パーム油を使用することを全くやめようということではありません。

生産や製造の背景を想像し、持続可能なパーム油は果たして使用されているかを、1度でも立ち止まって考えることが重要です。

商品の背景を想像した後にできるアクションが、RSPO認証マークがあるものを買うこと。

同じ効果が期待できる製品を買うときには、RSPO認証マ―クがついている方を選んでみてはいかがでしょうか。

最後まで読んで頂き、ありがとうございました。

【免責事項】

※本記事に掲載の情報は、公的機関の情報に基づき可能な限り正確な情報を掲載しておりますが、情報の更新等により最新情報と異なる場合があります。※本記事はエシカルな情報提供を目的としており、本記事内で紹介されている商品・サービス等の契約締結における代理や媒介、斡旋をするものではありません。また、商品・サービス等の成果を保証するものでもございません